2025.04.08

こどもの日とはなんの日?こどもの日にやることや定番の食べ物を解説

こどもの日は、こどもの幸せを願う日とされる国民の祝日です。

しかし、中には「こどもの日って端午の節句?」「こどもの日って何をするの?」など、こどもの日についてよくわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本コラムでは、こどもの日について、端午の節句との違いや、こどもの日に縁起をかついでやること、定番の食べ物について解説します。

目次

こどもの日ってどんな日?意味や由来は?

ここでは、こどもの日について、意味や由来を解説します。

こどもの日は子どもの幸せを願う日

こどもの日は、1948年に制定された国民の祝日です。

毎年5月5日に子どもの幸せを願う日として祝われます。

また、こどもの日は国民の祝日に関する法律で、「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する日」と定められています。

こどもの日は世界にもある

こどもの日は「日本の伝統文化」と認識されている方もいるかもしれませんが、実は、世界中さまざまな国で祝われています。

まず、世界的に定められているのが、11月20日の「世界子どもの日」です。

1954年、国連によって、「世界の子どもたちの相互理解および福祉の向上」を目的に定められました。

毎年11月20日は、目的を達成するためのイベントが世界各地で開催されています。

また、日本のように独自の子どもの日を持つ国もあります。

例えばトルコでは、4月23日が子どもの日です。

毎年、4月23日には学校から行政まで休日として、各地でパレードをはじめとした大規模なイベントを行うほど、国を挙げて子どもの日をお祝いします。

トルコがこれほどまでに盛大に祝う理由は、世界で初めて子どもの日を制定した国だからです。

端午(たんご)の節句(せっく)とこどもの日の違いは?

5月5日には、端午の節句と子どもの日があります。

しかし「それぞれは何が違うのだろう」と思う方もいるでしょう。

端午の節句とこどもの日の違いは「男の子の成長を祝う日」と「子どもを祝う日」と言う点です。

端午の節句は元々中国から伝わった厄除けの行事で、季節の変わり目である5月を無事に過ごすために行われていました。

その後、江戸時代になると、武士が鎧(よろい)や兜(かぶと)を飾るようになったことで、「男の子の無病息災と出世を願う日」に変化したと言われています。

一方、こどもの日は、性別を問わず子どもの幸せを願い、お母さんへ感謝する日でもあるため、違いについて覚えておくと良いでしょう。

ちなみに、端午の節句と似た行事に3月3日の「桃の節句(ひな祭り)」があります。

端午の節句は、男の子の成長を祝う日ですが、桃の節句は女の子の災厄を払い、健やかな成長を願ってお祝いする行事です。

こどもの日には何をするの?

こどもの日と端午の節句はどちらも5月5日にお祝いされますが、それぞれ異なる意味合いをもつ行事です。

近年はこどもの日にあわせて、端午の節句の伝統的な行事を行うご家庭も増えています。

ここでは、本来は端午の節句に行われる伝統行事とされていますが、こどもの日として行われているものや食べるものについて解説します。

鯉のぼりを飾る

鯉のぼりは、端午の節句のお飾りの定番です。

「鯉が滝を登って龍になる」と言う中国の言い伝えにちなみ、力強い鯉に男の子のたくましく、健やかな成長を重ねています。

鯉のぼりの一番上の吹き流し(五色の飾り)の上に邪気を払うと言われている矢車があり、下に「お父さん鯉の真鯉(まごい)」「お母さん鯉の緋鯉(ひごい)」「子どもの鯉の青い鯉」の順で吊るすのが基本です。

最近では、家族の人数に合わせて緑や橙(だいだい)色などさまざまな色の鯉のぼりを追加する家庭も増えています。

鯉のぼりには、庭に飾る大きなものから、ベランダや部屋の中に飾れる鯉のぼりもあるため、ご家庭に合ったものを選んで飾ると良いでしょう。

五月人形を飾る

端午の節句には、鯉のぼりだけでなく五月人形も飾ります。

五月人形には、鎧兜や武者人形などがあり、昔は武士が身を守るために鎧や兜を使っていたため、災いや病気から子どもを守ってくれるお守りとしての意味合いがあります。

さらに、五月人形を飾ることで、男の子が強くたくましく育つようにと願う意味もあります。

菖蒲湯(しょうぶゆ)に浸かる

菖蒲湯とは、菖蒲の根と葉を湯船に入れるお風呂です。

菖蒲の強い香りが厄除けの効果をもたらすと考えられているため、こどもの日に子どもの健やかな成長を願って入浴すると言う行事となっています。

また、日本に端午の節句が伝わった当時は武家社会だったことから「勝負」「尚武(しょうぶ)(武を重んじる)」の読みにかけて、男の子がたくましく元気に育ちますようにと願いを込めて行われていたとも言れています。

こどもの日に縁起をかついで食べるもの

次は、こどもの日に縁起をかついで食べるものについて解説します。

柏餅

柏餅は、関東で広く食べられているこどもの日の食べ物です。

柏餅をこどもの日に食べるようになったのは、江戸時代から武家を中心に広まった風習だと言われています。

柏餅がこどもの日の縁起物とされている理由は、新しい葉が出るまで古い葉が落ちないと言う柏の特徴から、「子孫繁栄(しそんはんえい)」を願うのにぴったりであるためです。

なお、柏の葉が採れない地域では、朴葉(ほおば)と言う葉で代用した、ほう葉巻(ほうばまき)が伝わっています。

ちまき

ちまきは、関西を中心にこどもの日の食べ物として広まっています。

ちまきとは、笹の葉で包んだ餅状のもの全般を指します。包むものは、餅や団子である場合もあれば、おこわの場合もあり、これといった決まりはありません。

室町時代に中国から伝わった食べ物で、当時は「茅(ち・ちがや)」と呼ばれる葉で巻かれていたことから、ちまきと言う名前になったのでしょう。

茅には魔よけの効果があると言われており、日本の神社では現代でも神事の際に使われているほどです。

ちまきに関しては、現代では手に入りやすい笹がよく使われていますが、子どもの「無病息災」にちなんだ縁起物とされています。

よもぎ餅

よもぎ餅は、よもぎが入っている緑色のお餅です。

昔、中国では、よもぎの強い香りは、悪いものを追い払う力があると信じられていました。

また、数字の5は縁起が悪いと考えられていたため、5月5日は厄を避けるためによもぎを食べると言う風習があります。

そこから、日本でも子どもが健康に暮らせるようにと食べられるようになったのです。

たけのこ

たけのこは、竹が強くまっすぐに伸びる様子から「子どもが大きく成長できる」「神様から恵を受けられる」として縁起物とされるようになりました。

また、竹は病気にも強いことから「たけのこを食べると丈夫な体になれる」と考えられて、縁起をかねて食べるようになったと言われています。

カツオやブリ

端午の節句には、カツオやブリが食べられることも多いようです。

カツオは「勝つ男」と語呂が良いことで、縁起をかついでいます。

ブリは子どもの将来の成功を願って食べられますが、これはブリが「出世魚」と言い、成長とともに名前が変わるためです。

江戸時代の頃、武士や学者は成人すると名前を幼名から大人の名前に改めたり、世間に名を知られる身分になると身分に応じた改名をする風習がありました。

よって、成長とともに名前が変わる魚を出世魚と呼び、節目に食べる縁起物になったのです。

こどもの日にも地域の特色がある

こどもの日は地域によって特色があります。

例えば、五月人形の飾り方は関東だと兜飾りが主流で、関西では鎧飾りが一般的です。

食べ物も、関東は柏餅で関西はちまきが主流と異なります。

では他の地域ではどうでしょうか。

ここでは、北海道のこどもの日と甲州・中部地方・九州地方のこどもの日について解説します。

北海道のこどもの日

北海道のこどもの日は、南の地域を中心に「べこ餅」と言うお餅を食べる習慣があります。

ベこ餅は、白と黒の2色の木の葉形が特徴的な郷土菓子です。

近年は色や形が多様化し、黒単色やよもぎ入り、花形、丸形などもあります。

名前の由来には諸説あり、白色と黒色から連想し牛を表す「べこ」から用いた説や、黒糖を混ぜた部分がべっこう色に近いこと、米粉(べいこ)と砂糖を使うため「べいこ餅」と呼ばれていた説など色々な説が残っています。

もっちりとした食感とほど良い甘さが特徴で、幅広い世代に親しまれている食べ物です。

甲州・中部地方・九州地方のこどもの日

甲州・中部地方・九州地方では、こどもの日に鯉のぼりと一緒に「武者のぼり」を庭先に掲げる家庭もあると言います。

武者のぼりとは、家紋と子どもの名前を入れた旗のことです。

武士が戦場で身に着けていた「旗指物(はたさしもの)」が起源であり、武者のぼりとして家に飾られるようになったのは、江戸時代のころだと言われています。

「我が子が有名な武将のように強くたくましく育ちますように」と願いを込めて、飾られています。

公益財団法人イオン1%クラブ「イオン チアーズクラブ」について

イオン チアーズクラブでは、小学校1年生から中学校3年生までの子どもたちが日本の伝統や環境に関するさまざまな活動を行っています。

これまでに「徳島の伝統芸能である阿波踊り体験」や「紀州の伝統野菜である湯浅なすを使った金山寺味噌(きんざんじみそ)づくり教室」など、日本の伝統に関する活動を体験しました。

その他にも、メンバーたちはさまざまな日本の伝統文化に触れ、次世代へつなげるべき大切な伝統文化が身近にあることを学んでいます。

「イオン チアーズクラブ」に参加して日本の伝統を知ろう!

ここでは、イオン チアーズクラブがこれまでに実施した日本の伝統を学ぶ活動の具体的な内容を紹介します。

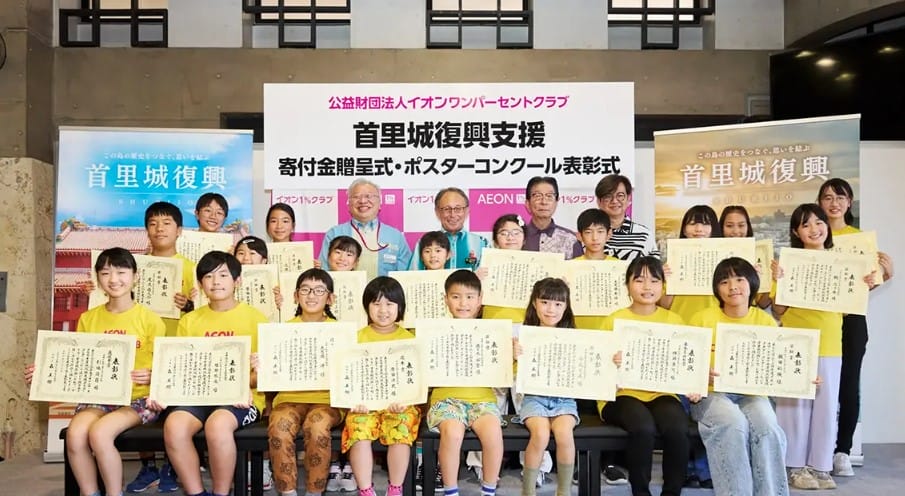

首里城復興支援ポスターコンクール・表彰者招待ツアー

イオン チアーズクラブでは、子どもたちが「首里城」を描くことで復興支援と文化遺産の学びを深めることを目的に、「首里城復興支援ポスターコンクール」を実施しています。

また、イオン チアーズクラブを運営する公益財団法人イオン1%クラブは文化的資産の継承を支援するため、2019年の首里城火災を受け、緊急支援金1千万円を贈呈したほか、5年間で5億円の寄付をしました。

2024年の5回目の寄付では、沖縄県に1億円を贈呈するとともに、「イオン チアーズクラブ首里城復興支援ポスターコンクール」受賞作品の表彰式を開催し、表彰者は沖縄の文化を学ぶツアーに参加し、首里城見学を行いました。

浜松の偉人「徳川家康」を知る

イオン チアーズクラブでは、浜松市にゆかりのある徳川家康の歴史を学ぶため、浜松城公園近くにある大河ドラマ館を訪問し、歴代の大河ドラマを通じてその生涯を振り返る活動を実施しました。

活動では、家康が29歳から45歳までの17年間を過ごした浜松城を訪れ、併設の資料館で彼が着用した鎧や城の構造、400年以上前の石垣「野面積み」の仕組みなどを見学しました。

この他にも、イオン チアーズクラブではさまざまな活動を行っています。

イオン チアーズクラブの活動をさらに詳しく知りたい方は以下のURLからご覧ください。

子どもたちが主役!環境・社会をテーマにした体験学習で楽しく学ぼう!

まとめ

本コラムでは、こどもの日について、端午の節句との違いや、こどもの日にやること、定番の食べ物を解説しました。

こどもの日は、毎年5月5日に祝われる国民の祝日で、「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」日です。

同じく5月5日に行われる端午の節句とは異なり、こどもの日は「子どもの成長を願う日」、端午の節句は「男の子の成長と健康を願う日本の伝統行事」と言う違いがあります。

日本では地域によって祝い方が異なり、関東では兜飾り、関西では鎧飾りが主流です。

また、食べ物も関東ではかしわ餅、関西ではちまきを食べる習慣があるなど、さまざまな特色があります。

日本には、こどもの日のように昔から受け継いでいる伝統文化がたくさんあります。

イオン チアーズクラブでは、子どもたちが楽しみながら日本の伝統や環境について学び、社会貢献活動に興味・関心を持つ機会を提供しています。

「子どもが日本の伝統を学べる場所があればいいな」「実生活に役立つ知識を身につけてほしい」と考えている方は、ぜひイオン チアーズクラブにお子さんを参加させてみませんか?

公益財団法人イオン1%クラブについて

公益財団法人イオン1%クラブは、1990年に設立され、「お客さまからいただいた利益を社会のために役立てる」と言う想いのもと、「子どもたちの健全な育成」「諸外国との友好親善」「地域発展の貢献」「災害復興支援」を主な事業領域として、環境・社会貢献活動に取り組んでいます。

公益財団法人イオン1%クラブでは、小学生を中心とし、体験学習から自然や環境に向き合うことができる「イオン チアーズクラブ」も運営しています。

イオン チアーズクラブでは、環境に関するさまざまな体験や学習を1年を通して実施し、自然や環境に興味を持ち、考える力を育てるお手伝いをしています。

また、中学生が環境問題を自ら考え、書く力を養う「中学生作文コンクール」や、高校生が日ごろ学校で取り組んでいる環境活動を発表し、表現力や発信力を高めることを目的とした「イオン エコワングランプリ」などさまざまな活動を実施していますので、ぜひ下のURLからご覧ください。