2025.05.27

国際理解とは?現状や問題点、私たちにできることを解説

国際理解とは、異なる国同士が理解し合うことを指します。

現在重要視されている国際理解ですが、その認識や広まりはまだまだ芳しくありません。

本コラムでは、国際理解の現状や問題点などを詳しく解説するので、国際理解を深める際の参考にしてください。

目次

国際理解とは?簡単に解説

国際理解とは、異なる国同士がお互いの文化や社会背景を理解し合うことです。

平和な社会を築くためには、多種多様な文化や生活、価値観を持つ人々を理解し、尊重することが大切です。そのため、現在では国際理解が広く求められるようになりました。

「国際理解教育」という言葉もあります。

これは、1947年にユネスコが提唱したもので、世界中の人々が国境を越えて理解し合い、協力して世界平和の実現を目指す教育のことを指します。

国際理解の現状と問題点

近年、「国際理解」という言葉をよく耳にするようになりました。

同じく近年耳にする機会の増えた言葉に、SDGsがあります。

SDGsは、地球温暖化や資源の不足につながる地球規模の課題であり、多くの国が積極的に取り組んでいます。

また、環境に配慮するために節電・節水をして、エネルギー消費を抑える取り組みである「エコ」などもSNSやテレビで耳にする機会が多いです。

しかし、そういった言葉と比べると、国際理解に対する理解はまだあまり進んでおらず、「国際理解とは何か」「具体的にどのようなことを指すのか」を理解していない方はまだ多いと考えられます。

その背景の一つに、学校のなかで国際理解を深める教育が十分に行われていないという現状が挙げられます。

例えば、国際理解に関する授業は、多くの場合「総合的な学習の時間」など特定の枠に限られており、他の教科の学習が優先されるなかで後回しにされがちです。

また、教材や指導法がまだ整っていないこともあり、授業として実施するための準備や工夫が教員に大きく依存してしまっている現状もあります。

さらに、国際理解教育に関する実践や事例の共有も十分とは言えず、学校間や地域間で取り組みにばらつきがあることも指摘されています。

このような課題は、特定の教員や学校だけの問題ではなく、教育全体のなかで国際理解がどれだけ重視されているかという、仕組みや体制の問題ともいえます。

そのため、「国際理解」が社会のなかで少しずつ認知されてきた一方で、子どもたちが学校でしっかり学ぶ機会は、まだ限られているのが実情です。

国際理解を深める教育方法の具体例3つ

国際理解を深めることは、子どもたちがこれからのグローバル社会で生きていくうえで、それぞれの文化や価値観の違いを認め、尊重し合う心を持つためにも、大切なことです。

普段の生活のなかに、ちょっとした取り組みをプラスするだけでも子どもたちの国際理解は深められます。

ここでは、国際理解を深めるために実践できる具体的な方法を3つご紹介します。

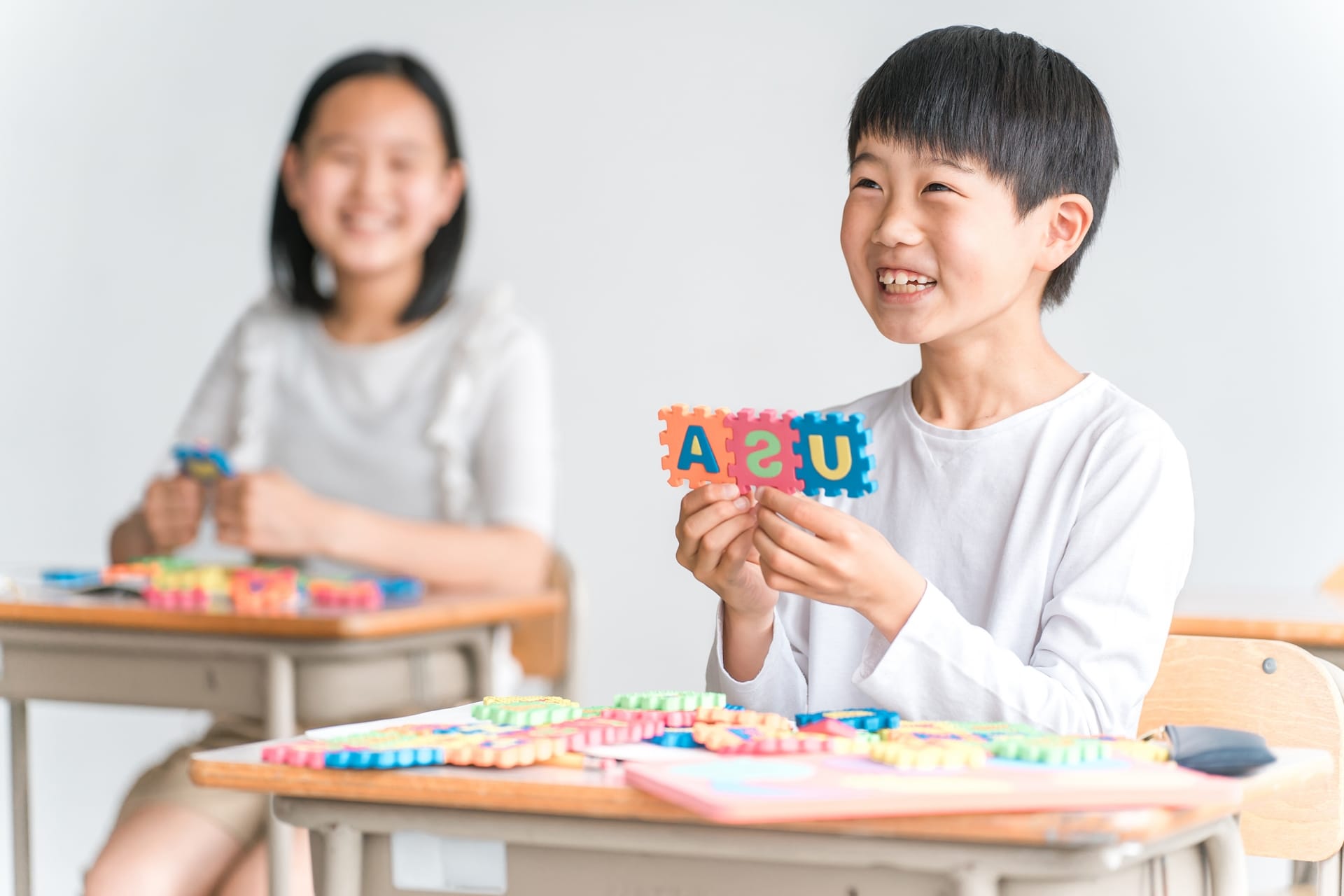

外国語に触れる機会を増やす

子どもたちが外国語に触れる機会を増やすことは、国際理解を深めるための有効な手段です。

年齢や発達段階に合わせた方法で、積極的に外国語に触れる機会を提供することで、楽しみながら国際理解を深めることができます。

カードや歌を使った遊びやペア活動などを定期的に行うことで、楽しみながら外国語に親しみを持てるでしょう。

また、学校では授業中や休み時間に、外国語の先生と積極的にコミュニケーションを取るといった、国際交流の機会を設けることも効果的です。

外国語に触れる活動を通して、子どもたちは自然と異文化への関心を高め、国際理解を深めていくことができます。

一つのテーマを例に外国語で作文を作る

国際理解の学習の一環として、一つのテーマを決めて外国語で作文を作成してみるのもおすすめです。

例えば、「日本で行ったことがある世界遺産について、外国の人に紹介する」といったテーマを設定し、それに沿って作文を書きます。

自分が住んでいる国や世界遺産について調べていくうちに、新しい発見をするかもしれません。

また、外国語で文章を書き、発表することで、語学力の向上にもつながります。

子どもと一緒に世界の遊びを体験する

世界のさまざまな遊びを体験することは、子どもたちの異文化理解を深めるのに効果的な方法です。

誰でも簡単に取り組める遊びであれば、子どもたちは楽しみながら、異文化に触れられるでしょう。

例えば、じゃんけんは各国によって違いがありながらも、日常に取り入れやすい遊びです。

インドネシアの場合は「ぞうけん」です。親指のみを立てた状態は「ゾウ」、人差し指のみは「人」、小指のみは「アリ」を意味します。

ゾウは人に、人はアリに、ハチはゾウにそれぞれ強いといった方式で、勝ち負けを決めます。

じゃんけんで遊びながら、なぜゾウやアリといったモチーフになったのか、また日本ではなぜ石やハサミなのかなど考える時間を作れると、文化圏の違いに自然と目を向けられるでしょう。

今、私たちが国際理解のためにできること

国際理解とは、単に外国の文化や習慣を知るだけでなく、それぞれの文化や価値観の違いを認め、尊重し合うことを意味します。

グローバル化が進む現代社会において、国際理解はますます重要になっています。

私たちは日常生活の中で、どのような行動を通して国際理解を深めることができるのでしょうか。

今すぐ始められる、具体的な行動を紹介します。

国際理解について知る・学ぶ

国際理解を深めるためには、まず「国際理解とは何か」、そしてその目的や方法について知ろうとする意識と積極的に学ぶ姿勢が不可欠です。

世界にはさまざまな文化や価値観や違いがあります。

グローバル化が加速する現代社会において、異なる文化背景を持つ人々と共存していくためには、価値観や違いを認めて尊重し合う姿勢が不可欠です。

国際理解を深めることで、偏見や差別をなくし、平和でより良い社会を築くことにつながります。

外国語を学ぶ機会を作る

国際理解を深め、グローバルな視点を育む上で、外国語学習は非常に有効な手段です。

外国語学習を行うことで、世界中の人々とコミュニケーションを取れるようになります。

コミュニケーションを通して、さまざまな国のルールや常識、考え方を知ることで、多様な価値観に触れることもできます。

さらに、国際交流イベントに参加するなど、自主的に行動することで国際理解をより深めることができるでしょう。

「みんな同じ仲間」という気持ちを持つ

「みんな同じ仲間」という意識を持つことは、国際理解の基盤となる大切な考え方です。

私たちは同じ地球に住んでいますが、「言語が違う」「文化が違う」など、さまざまな違いがあります。

国際理解においては、異文化を理解するだけでなく、相手が本当に困っていることに耳を傾け、その思いを尊重しながら、ともに解決に向けて協力し合うことが重要です。

たとえ違いがあっても、地球に住む仲間として互いを尊重し、支え合う心を持ちましょう。

公益財団法人イオン1%クラブ「ティーンエイジ アンバサダー」を紹介!

公益財団法人イオン1%クラブの「ティーンエイジ アンバサダー」は、1990年から続く国際交流プログラムです。

日本と海外の高校生が互いの国を訪問し、国際的な相互理解と親交を深めます。

文化や伝統、生活習慣が異なるアジア各国の高校生が、小さな大使(アンバサダー)として、以下の3つの活動を通して交流を行います。

- 表敬訪問活動(お互いの国にある首相官邸・大使館などを表敬訪問する)

- 交流活動(お互いの国の高校生同士での交流を深める)

- 歴史・文化活動(お互いの国にある有名な場所や歴史的な場所を見学する)

2024年度は、日本の高校生40名と中国の高校生40名の計80名が在中国日本国大使館を表敬訪問しました。

ティーンエイジ アンバサダーの参加者からは、「新しい発見や学びがあった」「自分自身を見つめ直すきっかけになった」「もっと自分の国や海外について知りたい」といった意欲的なコメントが多く寄せられました。

このプログラムは、未来を担う高校生にとって、有意義な成長の機会となりました。

ティーンエイジ アンバサダーに興味を持った方は以下の事業紹介ページをチェックしてみましょう。

まとめ

グローバル化が加速する現代において、国際理解は非常に重要です。

「国際理解のために何ができるのかわからない」という方もいるかもしれませんが、まずは「国際理解について知ろう」という気持ちが大切です。

国際理解を深めるために、私たち一人ひとりができることを始めましょう。小さな一歩が、大きな変化を生み出す力となります。

公益財団法人イオン1%クラブについて

公益財団法人イオン1%クラブは、1990年に設立され、「お客さまからいただいた利益を社会のために役立てる」という想いのもと、「子どもたちの健全な育成」「諸外国との友好親善」「地域発展の貢献」「災害復興支援」を主な事業領域として、環境・社会貢献活動に取り組んでいます。

公益財団法人イオン1%クラブでは、日本と海外の高校生が、互いの国を訪問し、国際的な相互理解と親交を深める交流プログラム「ティーンエイジ アンバサダー」を運営しています。

また、アジア各国の高校生が、社会問題をテーマに視察や専門家によるレクチャーに基づき、英語を共通言語として議論を重ね、解決策を提案するプログラム「アジアユースリーダーズ」など、子どもたちによる諸外国との友好親善を深める活動を運営しています。

諸外国との友好親善を深める活動以外にも、子どもたちの健全な育成を支援するために、中学生が環境問題を自ら考え、書く力を養う「中学生作文コンクール」や、高校生が日ごろ取り組んでいる環境活動を発表し、表現力や発信力を高めることを目的とした「イオン エコワングランプリ」などさまざまな活動を実施していますので、ぜひ下のURLからご覧ください。