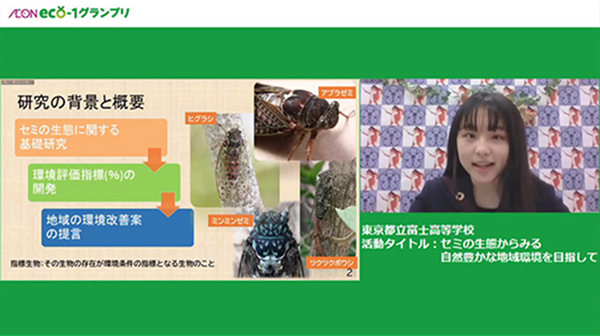

セミの生態からみる

自然豊かな地域環境を目指して

TOP > 子どもたちの健全な育成 > イオン エコワングランプリ > 過去の受賞活動 >セミの生態からみる 自然豊かな地域環境を目指して

東京都立富士高等学校

活動内容について

探究未来学理系ゼミの活動内容はこちらよりご覧ください。

セミの生態から、都市化の進行度合いを分析

セミは都市化が進行するほど種類構成が単純になることが知られ、生態系の変化を測る指標生物となっている。その生息状況をもとに、新しい環境評価指標を作り出せないかと考え、メンバー1人で、3年かけて研究を実施。得られたデータをもとに、新しい環境評価の指標「環境セミ指数」を考案した。

まず基礎研究として、セミが鳴く条件を調べるため、ICレコーダーを入れた測定箱を都内4カ所、樹木の約1.5mの高さに設置し、セミが鳴いている時間と種数を調査。環境データ観測装置を併用して、温度や湿度、風速などと鳴き声の関係や、常緑広葉樹林、針葉樹林、落葉樹林、植栽という植生タイプも記録した。さらにセミは樹液を餌にすることから、生息に重要な要素と考えられる樹木率(全体面積に占める樹木の生えている面積の割合)も、地図サイトの航空写真モードを用いて費用をかけずに算出した。

誰でも自然の豊かさを調査できる「環境セミ指数」

集めたデータを解析すると、樹木率が高いほどアブラゼミが長く鳴くこと、そして樹木率が高い場所ほどセミの種類が多い傾向が強く示唆された。セミの鳴く時間、種数、樹木率に正の相関が認められたことから、これら3つのデータに基づいて導き出したのが、新しい環境評価指標「環境セミ指数」だ。

今回測定した4カ所に当てはめてみても、環境セミ指数が31%から90%まで、都市化の進行度を反映してばらつきが認められた。

都市や市街地の環境悪化は長らく指摘されているが、環境セミ指数は、数値を見れば測定点の環境の良し悪しが一目で分かる。算出に必要なセミの鳴く時間、種数、樹木率は、ICレコーダーと地図サイトさえあれば、誰でも低コストで調査できるのもメリットだ。

今後環境セミ指数を参考に提言し、地域の樹木率を上げる取り組みにつながれば、身近なみどりが育まれ、サステナブルな社会づくりにも寄与できると生徒は考えている。